デジタルネイティブ

概要

私は 1996 年生まれで所謂デジタルネイティブと呼ばれる世代でもある. 高専・大学ではコンピュータに関する学科を卒業し,今は大学でプログラミングを教えている. よく世代間ギャップだのジェネレーションギャップだのと言うが,90 年代以降生まれのそれはかなりの部分でデジタル機器の変遷と結びついているように感じる. 時代の流れとともに今は失われてしまった技術や機器がかなりある. あと 20 年くらい経過するとさすがにもう覚えていられなさそうなので,今のうちに書き留めておくことで何かしら文化的価値が出てくるかもしれない. この記事では私の人生におけるデジタル機器との関わりを振り返ってみようと思う.

追記: デジタル機器との関わりだけを書くつもりが,ちょっとした自叙伝のようになってしまった.そのうち追記します.

幼児期

2000–2002, 4–6 歳

iMac と KidPix

自分では全然記憶になかったが祖母いわく私は文字や絵を覚えるのが早かったらしい. 4 歳くらいのときに自宅マンションの廊下にある「消化器」という文字を絵に描いていたらしく,大きくなってからもその絵を祖母がよく見せてくれた. 所謂物心がついたのは 4 歳ごろだったが,当時祖父母の家にはブラウン管でできた青くて分厚い iMac がありそれでよく遊んでいた. KidPix というソフトウェアでデジタルお絵描きをして遊んでいた. ダイナマイトで絵を全て消去するインターフェイスが懐かしい. 上記アプリには見当たらなかったが,動く動物のスタンプのような機能が気に入っていてよくカオスな絵を描いていた記憶がある. 当時の作品があれば載せたかったが,祖父母はすでに他界し祖父母宅も売却されたため何も残っていなかった. 誰に教わるでもなくいつの間にか描いた絵をプリンタと接続して印刷までしていたらしい. そのくらいの年齢の子供でも遊べるくらい直感的なインターフェイスだったことが伺える. その iMac にはすでに web ブラウザやメール機能もあったはずだが,祖父母宅はインターネットをひいておらず結局その iMac ではお絵描きソフトでしか遊ぶことはなかった.

ゲーム

私には 7 歳上(2 月生まれで学年は 8 つ上)と 9 歳上の兄がおり,私が小さいときのゲームはもっぱら兄のお下がりであった. 当時はよくゲームボーイとPlayStationで遊んでいた. 記憶にあるうちで遊んだことがあるゲームは以下である.

- ゲームボーイ

- ポケットモンスター赤・緑

- 言わずと知れた初代ポケモンである

- 兄の友達が “裏技” でデータを汚しまくっていた

- 兄たちの世代は小学生ごろにポケモンが大流行し,またゲームボーイカラーが出るくらいの世代であったがポケットモンスター金・銀の開発が遅れ中学校に入る頃には流行が廃れたらしい

- 他にももっといろんなソフトがあったはずだが記憶なし…

- ポケットモンスター赤・緑

- PlayStation

兄たちは私と違い運動が得意で,当時スラムダンクが大流行していたこともあり小学校高学年からバスケットボールを始めたらしい. ちょうどそれくらいで私の物心がつきはじめ兄たちはゲームをあまりしなくなりだしたのだろう.

私が 5 歳くらいのときクリスマスプレゼントでゲームボーイアドバイスとポケットモンスターサファイアを買ってもらった. ポケットモンスターサファイアは長兄がほとんど勝手に進めてしまったのでストーリーは全然覚えていない. 殿堂入りしてからのレベル上げだけよくやっていた覚えがある. その他当時よく遊んだゲームボーイアドバンスのソフトは以下である.

- ワリオランドアドバンス ヨーキのお宝

- 近所の友達に借りてよくやった

- マリオ&ルイージ RPG

- ピアノを習っていた時に練習が嫌すぎてバイエルのどこどこをちゃんと終わらせたら買ってあげると言われて買ってもらったはず

- 小学校低学年が遊ぶには少し操作も難易度も高く,全クリしたのは小学 4 年くらいになってからだった

- メトロイドフュージョン

- スマブラでしか知らないとよく言われるサムスが主人公のゲーム

- SA-X はみんなのトラウマである

- セクター 6 の SA-X を看破する方法がわからなくて詰まっていた

- Flash が無効になっていてホームページの “ENTER” ボタンが押せない…

- メトロイド ゼロミッション

- ファミコンでリリースされていた初代メトロイドのリメイク

- これまた Flash が終わったせいでホームページの詳細は閲覧できない…Flash もまた我々が当時見ていたインターネットを支えた遺産であることを感じさせる

当時は通信ケーブルがないと対戦できなかった. あんな小さい機器でどんなプロトコルで通信されていたのか,気になるものである. まだ当時の任天堂のサイトが残っているとは驚きである.

学童期

2003–2005, 小学 1 年–3 年

Windows 期

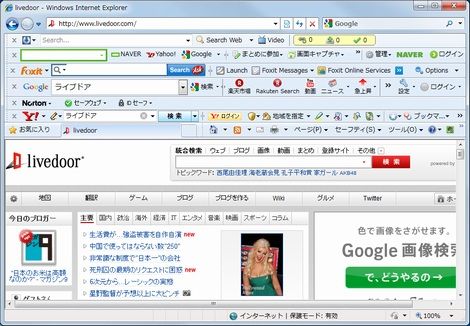

私は今では敬虔な Apple 信者であるが,小学校入学から中学校卒業までかなり長い期間 Windows ユーザであった. 小学校に入る前か入ったあとか忘れてしまったが,ある日 Windows XP のノートパソコンが我が家にやってきた. DELL 製の 8 cm くらい厚みのあるノートパソコンだった気がする. このあたりからインターネットサーフィンを覚え始める. たぶん ADSL とかそんなやつだったと思う. 当時は無線 LAN などなかったし,なんか電話の後ろにたくさん積まれているピカピカ光る機械からたくさんのケーブルを引いていたことだけは覚えている. 当時はウイルス対策ソフトだのメーカが勝手に入れてくるよくわからんアドオンで IE の画面は半分くらいを占めるというのがよく見られる光景であった. 次の図はその極端な例である.

当然タブ機能はない. 当時は Flash 全盛期である. もちろん YouTube もまだない. もすかう,マイアヒ,楽しい国語シリーズ,ッパえもん,絶対にじゃんけんで勝てないサザエさん,などなど,このサイトで紹介されているものをよくみていた. 当然そんな小学生は当時は少数派であったから,一部の友達同士でよく笑い合ったものである. 今にしてみると小学生には絶対見せていけないようなアンダーグラウンドなものも多数あった. 当時のおもしろ Flash はすぐ成人向けサイトに誘導する広告がひしめいていたが,親が導入したフィルターソフトがたいてい弾いていた. 不真面目な人間だったので,このおもしろ Flash と兄が買っていた漫画(主に ONE PIECE, NARUTO, 世紀末リーダー伝たけし!)と遊戯王カードで漢字を覚えたものである.

ゲーム

小学 2 年のある日,父が「プレステ 2 買いにいこか」と急に言い出したことを今でも鮮明に覚えている. 誕生日でもなんでもない日だった. 全く記憶にはないが,たぶんかねてからねだりまくっていたのだろう. その時の父の言い分では DVD を再生できる機器を欲していたそうで,子供が静まり DVD も見られるようになるなら一石二鳥だと思ったのだろうか. ともかく突如として PlayStation 2 が買い与えられた. 当時地元のカルフール(現,みのおキューズモール)の 2 階の電化製品コーナーで クラッシュ・バンディクー 4 さくれつ!魔神パワー とともに買ってもらった. 当時よく遊んだゲームは以下である.

2006–2008, 小学 4 年–6 年

ゲーム

いよいよニンテンドー DS の登場である. DS 自体は小学校 2 年のときに発売されていてクリスマスプレゼントにねだったが断られた. タッチパネルを搭載した画面に憧れたものである. 主に近所の友達に遊ばせてもらっていた. 自分の DS は小学校 4 年の後半くらいにやっと中古で買ってもらった. この時代と言えばなんといっても ポケットモンスターダイヤモンド・パールである. 我々世代は「四天王 なみのり」の 2 語で 2 時間は語れる. アルセウスが手に入るというガセネタを掴まされ「なぞのばしょ」から抜け出せなくなった子供達が何人いたのだろうか. 自分は幸い近所の古本市場で WiFi サービスを使って修復できた. 家に無線 LAN がある家庭もあまりなかったから,近所の家電量販店やおもちゃ屋にいかなければ WiFi を使った機能はなかなか使えなかった. 当時の家電量販店やおもちゃ屋で下図のマークのついた,でっかいモニターで新発売のソフトの体験版を遊べる装置の近くで友達と集ったものである.

同様にゲーム関連で当時を象徴するものといえば,ワザップ!であろう. まだ運営されているとは思わなかった. そしてこの時代の据え置き型ゲームといえば Wii である. 最も長く遊んだのは大乱闘スマッシュブラザーズ Xである.

小学校高学年はほとんど上記の 2 作品の記憶で占められている.

謎の PC ゲーム

当時ハンゲームというこれまた Flash で動作していたゲームサイトをよくやっていた. また,ミリスンタウンというソーシャルゲームのようなものをプレイしていた. 検索したら出てきた驚いたので一応リンクもはってみたが,登録リンクがエラーになって遊べない. 当時はタウンゲームとか呼ばれる派生物がたくさん出ていたが,今どんなワードで検索すればいいのかわからない… 周りはメイプルストーリーとか親のケータイでモバゲーとかやっている者も多かった.

親の携帯電話ゲーム

我が家は au 一家であった. 高校生にならないと携帯電話を買ってもらえないルールだったので自分だけは長いこと買ってもらえず,兄や母の携帯電話でよく遊んでいた. もちろんスマートフォンはまだない. 母の携帯電話の暗証番号を勝手に変えたくせに当の本人がその番号を忘れてしまいめちゃくちゃ叱られた記憶がある. EZWeb という au のガラケー専用のサイトで遊べるアプリがあった. よく遊んだのはザ・脱出という,名前の通り脱出ゲームだった. 驚くことに公式サイトがまだ残っている. この会社いま一体何をしているんだろう… 当時の携帯電話の乏しい操作性で遊べたなと思う. シリーズが何個かあってストーリーが気になったのだが,今はもう謎に包まれたままである. ファロという登場人物が誰なのかということが徐々に明かされていくはずだったのだが,もう知る術がなくなってしまった.

時を同じくして大学に入り始めた兄たちが家に友達を呼んで麻雀を打つようになり,究極麻雀というこれまた携帯電話アプリをよく遊んでいた. 公式サイトはさすがにもう見つからなかったが,ネットニュース記事ならあった. 割れ目とか先付けあり・なしとかルールを細かく変えられるのがよかった記憶がある. 今見ても麻雀アプリとしてかなり完成度が高い. 当時10歳のガキが麻雀に興味をもつきっかけになってしまったのだから極めて教育に悪い兄たちである.

ニコニコ動画

また当時を語る上で欠かせないのはニコニコ動画である. YouTube ももちろんあったが,当時はおもしろ Flash の続編を見るサイトとかアニメの違法アップロードがされているサイトというイメージで今とは相当印象が違った. YouTuber なる職業が出てくるという想像すらできなかった. 小学校 5 年から 6 年くらいにかけてグルメレース MAD だとかドナルドのうわさだのをいじった動画が大流行した. VOCALOID が出てきたのもこのくらいの時期である. クレジットカードなど作れるはずもないので,コンビニでなけなしの小遣いをはたいて Webmoney カードを買ってニコニコプレミアムを維持していた記憶がある.

ブラッディ・マンデイ

自分をコンピュータ専攻に誘うひとつのきっかけになったのはドラマ ブラッディマンデイである. この時はじめて「ハッキング」なるものを知り,コンピュータに詳しくなればなんかかっこいいことができると思ったものである. もちろんハッキング自体は不正アクセス禁止法に触れる犯罪行為である.番組の開始時にもそんな注意が出ていた. ともかく高専に進学して電子情報コースを選択するひとつの要因になったことは間違いない.

青年期

2009–2011, 中学校

中学校から吹奏楽部に入部し,土日も両方とも一日中練習するような日々が続いたのであまりゲームをしなくなった. 代わりに遊戯王カードはよく遊んだし,ニコニコ動画でボカロ音楽を聞くようになったのもこの時期である. 当時のボカロは一部の物好きが聞く音楽というイメージが強く,本当に仲が良くて好き同士な友達でしか学校で話してはいけない雰囲気があった. 米津玄師がまだハチという名前で顔を明かさず活動していた時期である. ハチ,DECO*27,40mP,164 などを好んで聞いていた. 今や yoasobi とか米津玄師が J-POP を牽引しているのを見て,当時のキッズたちはいま何を思うのだろう. そのような雰囲気もあり学校ではボカロ趣味などは隠していたので,外向きの趣味としてロックにハマった時期もあった. 厨二病真っ盛りであるので,伝説的なエピソードがかっこいいという理由でジミ・ヘンドリックスを聞いていたし見た目と設定が面白いとかいう理由で聖飢魔 II をよく聞いていた. ギターを買ったのもこのあたりである. ニコニコ動画では H.J. Freaks もよく見ていた. Interspeech 2022 でまさかくるとはこの時想像できるはずもない… この時Interspeechに出していなかったことをとても後悔した.

数学と理科と技術が得意で,前述のブラッディマンデイの影響もあり,プログラミングも学べるという高専への進学を決めた. 本当はプログラミングするために良い PC をくれだとかボカロやりたいから DTM ソフトを買ってくれだとか言っていた. 小学校高学年くらいまではゲーム機や遊びに不自由しなかったが,この時期は父の自営業がうまくいかず家に全然お金がなかったためそんなことはできなかった. 住んでいたマンションを売りに出し祖父母の家に居候し始めた. 幼児期に遊んでいた iMac は動かなくなっていた.

また,当時は LINE はまだなく,友人たちとの連絡手段といえばもっぱら Yahoo!メールか Skype であった. Skype がサービス終了したことは記憶に新しいが,ひとつの青春の記録が失われてしまった. 当時は兄の影響で交響詩篇エウレカセブンをみていたのでアイコンをニルヴァーシュにしていたような記憶がある.

2012–2017, 高専

高専はほとんどが機械工学科とか電気工学科とか入学前に専攻を決め,卒業するまでの 5 年間クラス替えもなく過ごすらしい. 私の過ごした大阪公立大学工業高等専門学校(当時は大阪府立大学工業高等専門学校)では 1 年・2 年は総合工学システム学科というクラスで,専門科目を学ばず共通の教育を受け,クラス替えもあったし,3 年生から専門のコースに分かれるという制度であった. 当時は

- 機械システムコース (通称 M コース)

- メカトロニクスコース (通称 H コース)

- 電子情報コース (通称 E コース)

- 環境物質化学コース (通称 A コース)

- 都市環境コース (通称 C コース)

の 5 コースで,私は E コースを選択した. ようやくプログラミングができるぞと勉強に励んだ.

スマホの登場

高校生まで携帯電話を買ってもらえないという家のルールで,この時ようやく初めての携帯電話を手にいれる. 当時スマートフォンはまだ出始めで贅沢品という印象だった. Softbank の iPhone 4S 2 年間実質無料キャンペーンにより日本における iPhone ユーザが爆発的に増え出したのもこの頃である. いち早く iPhone を手に入れパズドラを遊んでいた友人たちが羨ましかった. LINE が広まり始めた時期であったがガラケーのままだったので,ガラケーで無理やり LINE を使っていた. 2 年の後半に,無理を言ってようやく iPhone 5 を買ってもらえた. この時期に最初に選んだ OS を親だと思ってついていっている大人たちが今も大勢いるはずである.

初めてのプログラミング

ここまでプログラミングのプの字もなかったが,ようやくプログラミングを始める. 高専 2 年(普通の高校なら 2 年生)のときに C 言語を学び始めた. 世間の大多数,また現在教えている都立大の学部 2 年生たちと比べてみても,プログラミングを始めたのはそこそこ早い方である. 自分にとって大きな挫折であった. まずコマンドプロンプトが全然わからない. 当時は VSCode などあろうはずもなく,サクラエディタとかいう謎のソフトで C 言語を書いていた. 何が起きているのか全然さっぱりわからなかった. #include <stdio.h> を #include <studio.h> だと思い込んでいた. 当然「そんなライブラリはない」というエラーから進めなかった. エラー文が何やら英語で怖く,深く調べもしなかった. とにかくわからないことだらけで不安だったが,このままでは単位を落としてしまうという恐怖からなんとかがんばった. 当時同じクラスで E コース志望だった学生も多数諦めていた. ともかく C 言語がトラウマになりプログラミングに興味があったがもうやりたくないと言って他のコースに進んだ学生もたくさんいた. 自分もこのまま E コースに進んで大丈夫かという不安もあったが,楽観的に進んでしまった.

Twitter 最盛期

当時の Twitter にいた高専生は独特のオーラを放っていて,かずー氏とかばんくしなどが有名である. 「ふぁぼ爆」とか「規制垢」とか今は死語となっている概念も知った. 夜狐八重奏とか ShootingStar とか The World とか各種クライアントソフトが鎬を削っていた. この時期に自分で Ruby on Rails かなにかで Twitter API を叩くコードを書いたりもした. 今では X だとかいうクソダサい名前のクソ既得権益バカビジネスに変わり果ててしまった. 人間はなかなか過去への執着を捨てきれない.

「学生」と「生徒」

高専に入学して 1 ヶ月後くらいの宿泊研修で「君たちは高等教育機関に通う者であるから生徒でなく学生である」という話を聞いた. 他の高専出身者に聞いてみると,どうやら全国ほとんどの高専で同じような教育が行われているようである. 私の同級生たちはこれを揶揄して「洗脳」だとか呼んでいた. なお学校教育法によると,いわゆる「学校」で学ぶ者の呼称は大まかに

- 小学校: 児童

- 中学校・高等学校: 生徒

- 高等専門学校・専門学校・大学・大学院: 学生

と区別されるそうである. ではなぜこのような区別があるのだろうか. 前述の高専でのオリエンテーションでは,「生徒」とは受動的に「教えてもらう」者,「学生」は自ら能動的に「学ぶ」者であるというような内容だった記憶がある. 生徒 学生 違い で Google 検索してみると同じようなことを書いた論文や記事が多数検出される. しかし大学ではこのあたりの教育が行き届いていないように思われる. 少なくとも私の周りの大学生・大学卒は,教職課程を履修した者など一部を除いて大部分は大学生・大学院生も「生徒」と呼んでいる. これは高校生を「児童」と呼ぶくらいおかしなことである. 一方で大学教員は大学生を「生徒」と呼ぶ者は少なく感じる. どこでそう学んだのか,あるいは教育する立場がそうさせたのかはわからないが呼び分けるからには,彼らの中にも明確に区別が存在するはずである.

PIC マイコンプログラミング

E コース進学後もなかなか大変で,難しかった授業のひとつに PIC マイコンでプログラミングするという実験があった. インターネットを遮断された Windows 2000 の PC しか使用することはできず,アセンブリを書かねばならなかった. アセンブリでは C 言語のように変数すらも簡単には扱えず,かなり苦労した. おかげでブレッドボードや C 言語のありがたみを知ることができた.

Linux 原理主義者 H 先生

3 年のコースに分かれてからは卒業する 5 年までクラス替えはない. 担任になった H 先生はお堅い Linux 原理主義者で,エクセルを教える授業を担当されていたにもかかわらずエクセルが大嫌いとこぼしていた. 演習室の PC はさすがに Windows であったが H 先生の授業の時だけは仮想化ソフトで動かす CentOS 以外の使用を許されなかった. このとき Emacs の洗礼にも触れた. 私は小指の筋肉が弱かったため Emacs の Ctrl を多用する操作は慣れず定着しなかった. 代わりに同級生の I から vim の手解きをうけ, vimmer の闇を見る. この頃になけなしのお年玉で親に iMac を新調してもらい, Microsoft へ見切りをつけ敬虔な Apple 信者へ返り咲いた. Apple 製品はやはり,高いが完成度がとてもよい. プログラミングを始めるにも Unix コマンドがほとんど動くのでぴったりである. 競技プログラミングという世界もこの頃に知った. 自分は直接の面識はないが,競技プログラミング界で有名な kyuridenamida 氏は同じ高専・同じコースで 2 個上の先輩にあたる.

鬼教官 M 先生

話は少し変わり,私が高専に在学していたとき,とても怖いことで有名な M 先生がいた. M 先生は電磁気学を担当されており,講義が難しいため私が所属していた E コース 3 年次の関門として有名であった(なおその年はクラス 30 人中 6 人が留年し,進級できた学生も多数単位を落としていた). M 先生は気性が荒いことでも有名で,演習で要領の得ない説明をすると「だからお前はダメなんや」,居眠りしようものなら机を蹴り飛ばす,といった現代ではおよそ考えられない厳しい教員であった. いま私が学生にそのような行動をすればアカハラ・パワハラですぐ首が飛ぶことだろう. もちろん私が学生だった時もすでに教員によるハラスメント問題は取り沙汰されていたが,理由なく怒鳴り散らすような人でもなかったためみんな「怒られるのは自分が悪い」と納得していたように思う. 私はしょっちゅう居眠りをする怠惰な学生であったため実際に何度か机を蹴られたこともある. その M 先生が電磁気学の最後の講義で珍しく雑談をしていた. いわく,「授業は『わかりやすい』方がよしとされているが,『わかりやすく』すればするほど学生はどんどん受動的になる」というものである. 調べてみてもすぐに出てこなかったのだが,どこかの有名な大学でそういう検証もなされたそうである. また,M 先生は大学時代に「大学の講義とはこんなにもわからないものなのか」と衝撃を受けたそうである. わからないからと言って諦めては留年してしまうので,図書館で本を読んだり先輩に聞いたりしてなんとかくらいついたらしい. 「今思えば大学の講義とは一度あんな風に突き放しておいて,ついていける者だけ育てるという方針だった.当時はそれでよかった.」とも仰っていた. 教員になって M 先生の話が幾度となく思い出される. 今後少子化でますます「わかりやすい」「落ちこぼれさせない」教育が求められるであろうが,なかなか良いバランスが見つからない,どうしたものか… 「わかりやすく」を求められる一方で,学生には自ら積極的に学ぶ姿勢をもってほしいものである. だからと言ってあえてわかりにくくすればアンケートで悪口を書かれるだけだが… 高専の長所かつ短所のひとつは高校一年生にあたる年齢から,博士号をもっていて M 先生のように原理主義的な教員の教育を受けられるという点かと思う. 大学院という進路を具体的なイメージをもって想像できるようになるが,合わない人にはとことんつらい場所であったであろう.

大学編入の決意

高専は人手不足であったためよく大学院生の非常勤講師がいた. その中の一人が宮崎 亮一 先生である. 私が 2 年のとき「リンク機構」という機械科が学ぶ機構学の基礎のような実験を担当されていた. 宮崎先生は同じ高専の OB で,当時 NAIST の博士後期課程学生をしながら母校で非常勤講師をされていた. 革ジャンに少し抜けた喋り方が特徴的で学生の間で非常に人気であった. その時に宮崎先生が所属されていた NAIST の存在と音情報処理という分野があることを知った. 博士後期課程を飛び級で修了する予定で高専教員への内定もあるというお話を聞き,めちゃくちゃかっこいいなと思った. 宮崎先生が当時所属されていた研究室のホームページに載っていた学生を何人か Twitter で検索してフォローした. 例えば 高道 慎之介 先生 や 北村 大地 先生 (両先生とも当時は大学院生)である. Twitter を通して高専生とは異なる大学院生の独特な雰囲気を知った.

音情報処理という学問があることを初めて知り,吹奏楽部に入っていたため音に関することをもっと学びたいと思い始めた. とはいえ当時は音情報処理が具体的に何なのかまでは深く調べもせずに漠然と過ごしていた. 高専 3 年の進路希望でこれまた漠然と大学への編入を志始める. 高専 1, 2 年の段階では厨二病の残り香で親と仲が悪い設定であったため 5 年で卒業して就職するとか最初は言っていたが,ある日親の催眠を思い出して改心しもっと学ぼうと決意した. 当時はとりあえず大学に行っておけばなんでもあるだろうと思っていた. 高専を受験する時に見たパンフレットに下のような図を見て,「この一番上まで行きたいな?」という思いがあったので博士後期課程まで進学することは意識していた.

大学編入試験

他の家庭はわからないが,豊中市民は大阪大学に行くことが親孝行である,とよく親に催眠をかけられた. 車で中国自動車道を通り,大阪大学豊中キャンパスの前を通るときたまに言われたものである. そんなわけで大阪大学への編入を志すことにした. 大阪大学のホームページを色々見て,編入できる学部を探す. 色々調べた結果基礎工学部 システム科学科 知能システム学コースへの受験を決意する. 音の研究ができるコースということで, 川村 新 先生(当時阪大准教授,現在京都産業大学教授)がいる研究室に行きたいと思っていた.

3 年までは部活ばかりしていて成績が中の上くらいであまり良い方ではなかった. そのため,当時の担任の先生に相談すると「キミでは厳しいだろうね」と言われた. 逆に燃え上がりめちゃくちゃ勉強に励んだ. おかげで 4 年の時はトップクラスの成績になった. 5 年の 7 月に編入試験を受けた. 部活は 5 年の 9 月に引退だったため,部活もしながら合間を縫ってめちゃくちゃ勉強した. 筆記試験の手応えはあまりなかったが,面接で音の研究したいという思いをぶつけたからなのか,よくわからないが辛くも合格できた. ただし,後述の通り結局は違う研究室に行くことになった.

高専の卒研

この頃には漠然と音にかかわる研究をしたいと思い始めていたので,梅本 敏孝 先生の研究室への配属を希望していた. なお,梅本先生は宮崎先生が高専時代の指導教員でもあったし,梅本先生いわく同じ研究室から宮崎先生以外にも NAIST 鹿野研に何人か行ったらしい. 今にして思えば専攻科を出て NAIST もとても有望な選択肢だったが,当時はそんな考えはなかった. ところが私が 5 年になる頃には梅本先生は教務担当副校長で忙しすぎて卒研を見る余裕がないということで別の研究室に移ることになった. 早川 潔 先生 の研究室で FPGA を使って雑音除去アルゴリズムを実装するということになった. 早川先生は大変厳しく,また当時の私が編入試験後の燃え尽き症候群で怠惰であったため研究はあまり進まなかった. なお,上記の 3 年担任だった H 先生とは別人物である. そもそも高専 5 年など大学 2 年にあたる年齢で,専門科目の基礎くらいしかわからない状態で “研究” らしいことをするなど無茶な年齢である. この時身につけた LaTeX と vim の知識は今でも大きく役に立っている.

整理されていない余談

私の代で E コースに進学した学生は 30 人であった. 4 年に進学するときは 6 人が留年し 24 人になり,5 年に進学するときはもっと減ったはずである. 中学校のときそこそこ勉強ができたために親の勧めで入学してみたはいいが,技術にからっきし興味がないので勉強が身に付かず留年を繰り返すという者は多数いた. 他の学科も合わせて 5 年でストレート卒業できたのは 160 人中 120 人程度だった記憶がある. ロボットコンテストに出るための部活に所属していて CAD も使えて旋盤で鉄も削れてロボットを動かす C プログラムまで書けるスーパーマンのような学生が,英語の単位だけを落とし続けて留年したりもしていた. 留年率が 20% を超えるのは高専では珍しくないらしい. とにかく普通の高校からするととんでもないくらいの留年率である. この感覚からすると大学の方がずいぶんやさしく見える.

私が把握している限り,自分たちの代で博士後期課程までいった高専の同期は 6 人であり,私を含めそのうち 4 人は高専または大学で教員をしている. 他の年代と比べても多い方かと思われる. そのうちまた会ってみたい.

2018–2019, 大阪大学

To be continued…

2020–2023, 東京都立大学大学院

To be continued…

2024–現在, 東京都立大学 助教

- 都立大助教体験記 (1 年目) に書いた通り